사실 드러밍은 핑계고 이걸 통해서 내가 이루고자 했던 리서치와 실험들

– ArtXTech

정신을 차려보니 또 이 모양이다. 몇 년 전, 그러니까 2022년 가을쯤이었나? 이놈의 드럼 케이스를 직접 디자인하겠다고 설쳐대던 때가 있었다. 그때의 나는 뭐랄까, 좋아하는 곡을 그저 전자드럼으로 칠 수만 있다면 세상 행복할 줄 알았으니, 불과 2년 전의 나에게 돌아가 “야, 너 그러다 피와 눈물의 똥꼬쇼를 찍게 될 거야”라고 말해도 아마 비웃었을 거다. 미친놈 아이가.

2020-21년 코비드를 겪으며 이것저것 다양한 관심사를 뒤져보기 시작했다. 그러다 이 관심사를 본격적으로 실현해보기로 다짐한 것은 21년 하반기이다. 본격적으로 다양한 챌린지를 시행한 것은 2022년부터라 볼 수 있다.

20-21년때 어떤 걸 시도했는지 나에 대해서 알아가던 아름다운 고립의 시간은 별도의 에피소드에서 다루기로하고 이번엔 간략하게 22-24년 동안 드럼에 한해서 뭔 짓거리를 해왔는지 빠르게 되짚기로 한다.

2021년 9월, 나는 그 드럼을 고쳐보기로 결심하고 생전 처음 납땜과 기판 수리에 매달렸다.

분명 초기엔 그냥 DTX를 플레이하는 것만으로 행복했던 거 같은데 말이지…(2021년 9월의 나…)

https://youtube.com/shorts/_YFi9ydbSWI

2022년 2월, 드디어 고친 드럼으로 연주하는 나의 초보적인 모습이다.

2022-23년에 간간히 당시에 기록한 글들을 모아본 글들은 아래와 같다.

EN-DIY-Converting the acoustic drumkit to e-kit-pt1

KR-DIY-The Transforming Journey of my Franken

날이 밝을 땐 톱질, 어두울 땐 납땜질 - 메가드럼 제작진행

척추수술 5천만원이란 것도 잊고 거북목을 악화시켜가며 오디오잭을 영국에서 받아온 MegaDrum PCB 서킷보드에 하나하나 연결하던게 몇개월 전. (그 삽질의 여정은 2022-08-15-Megadrum-soldiering-battle 와 2022-08-14-hallyucon-astro-kai-oh-my-girl-soldiering-megadrum 를 참조)

그 이후로 일이다, 대학원 학기다 뭐다 걍 정신없이 보내다보니 걍 프로젝트를 아예 손 놓고 있었다. 사실 이렇게 쌩으로 뭔가 전자제품을 만들어본게 처음이고 PCB 보드 풀킷 가격도 비싸서 (호주달러로 600불 정도 쓴 듯) 그냥 막 저지를 수가 없으니 더 초조해서 그런 것도 있고.

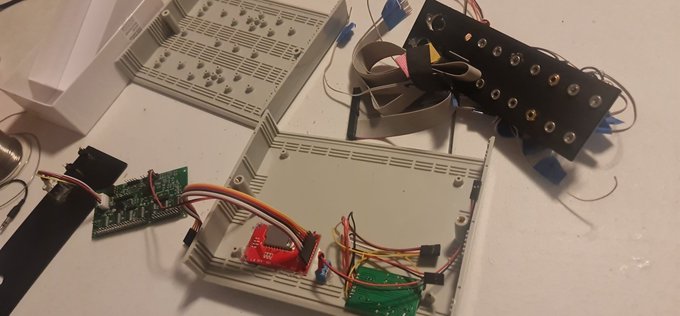

일단 각 컴포넌트는 조립을 끝냈는데 문제는 얘네를 embedding 할 케이스를 만드는 것도 고난한 과정이다. 그래서 Affinity Designer를 통해 각 컴포넌트별로 사이즈를 재서 도면을 그렸다. 그렇게 그린 도면을 플라스틱 공기기 케이스에 붙여 드릴로 뚫고 chiesel로 갈고…왜 올해는 내내 노가다로 채워질까.

2022년 후반

얼추 그래도 케이스 진행이 되어 가는게 보이는데.

플로어 톰 트리거 보완

어쿠스틱 드럼킷을 전자 드럼킷으로 전환을 시도했는데…뭐 성공이라면 성공이긴 한데, 하나를 달성하니 또 다른 보완점이 보이기 시작한다.

그래서 플로어톰 헤드 뜯어서 트리거 교체 ㄱㄱ

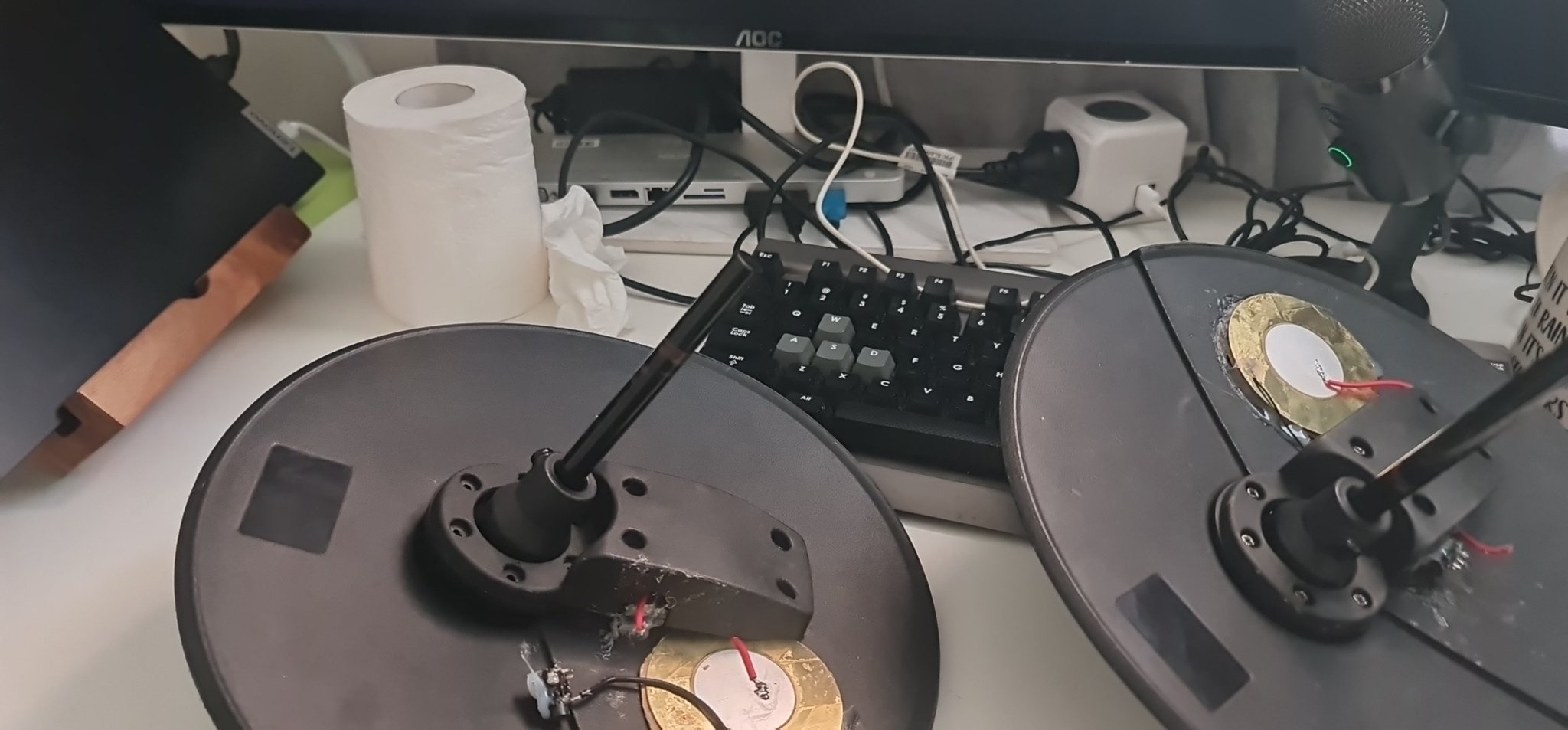

이왕 어쿠스틱 드럼을 개조하는 김에, 이걸로 심벌이나 베이스 드럼, 기타 패드로 쓸 만한 것들이 많이 생겼는데, 이걸 아깝게 버릴 수는 없었지 않은가.

저렴한 드럼 모듈을 버리고 새로 드럼 모듈을 개조하기 시작했다.

처음에는 그렇게 본격적으로 드럼 모듈을 개조할 생각은 없어서,

그냥 미디 컨트롤러 중에서 ‘edrumin’이라는 미디 컨트롤러를 사려고 했었다.

근데 아무리 웨이팅 리스트를 기다려도 15만원짜리는 계속 품절이었다.

그래서 결국 ‘메가 드럼’이라는 대체 소스를 찾았다. 메가 드럼을 구현하는 것이 이렇게나 힘들 줄 몰랐다. 여태 다뤄온 것 중에서 가장 어려운 ‘piece of shit’이었다.

메가 드럼을 만드는 것이 아마 제 인생에서 가장 힘든 도전이 아니었나 싶다.

생전에 납땜을 해본 적도 없고, PCB 보드를 다뤄본 적도 없고, 전자기기의 신호 처리에 대해서도 전혀 아는 바가 없었다.

그 이전에 도전했던 스네어 드럼 변환기, 플로어 탐 변환기, 심벌 변환기도 이미 충분히 힘든 상황이었지만, 드럼 모듈을 혼자서 만들어보는 것은 정말 차원이 다른 문제였다.

어쨌든 간신히 그렇게 납땜 작업을 끝내고, 2022년 후반부에 가서는 케이스 디자인을 하기 시작해서, 모든 부품들을 장착하는 것을 끝내고, 드디어 처음으로 구동한 것은 2023년이 되어서야 완성했다.

23년 상반기

작년 하반기부터 끝나지 않는 어쿠스틱-> 전자드럼 변환 과정 그리고 이 모든 원흉: 메가드럼

프랑켄에게 새로 업그레이드 된 두뇌를 달아주려 작년에 시작한 이 메가드럼 모듈빌드…정말 너무 힘들다. 이 시련을 왜 나에게 주시나요? 누구긴 누구야, 니가 떠벌린거지(…)

케이스에 다 부착하고 전원을 연결한 모습

ㅅㅂ…LED가 거꾸로 부착되었잖아. 이후 다시 뜯고 해체하고 재부탁하다가 컴포넌트의 회선과 전선을 끊어먹고 다시 Data Sheet을 보면서 회선 연결을 납땜하다가 기판을 통째로 날려먹을 뻔한 위기도 겪음…심장 쫄림.

윗판은 스위치 배치 하다가 내부 케이스 고정패널이랑 스위치 컴포넌트랑 드럽게 안 맞아서 그냥 구멍 뚫린채로 놔두고 다른데 드릴로 뚫어서 스위치 고정. 아…3D 모델링 배워서 3D 프린팅이라도 좀 해봐야할까 싶다. 너무 노가다야 이거.

개쫄려하며 파워단자와 메인보드와 오디오 잭들을 케이스에 연결하다가…이후 스위치 컴포넌트 연결된 회선 끊어먹고 멘붕함. 연결은 납땜으로 다시 한다치고, 대체 어디에 뭐시기 뭐를 연결해야하는 지 판매자가 공유한 Data Schema에 안 나와 있어서.

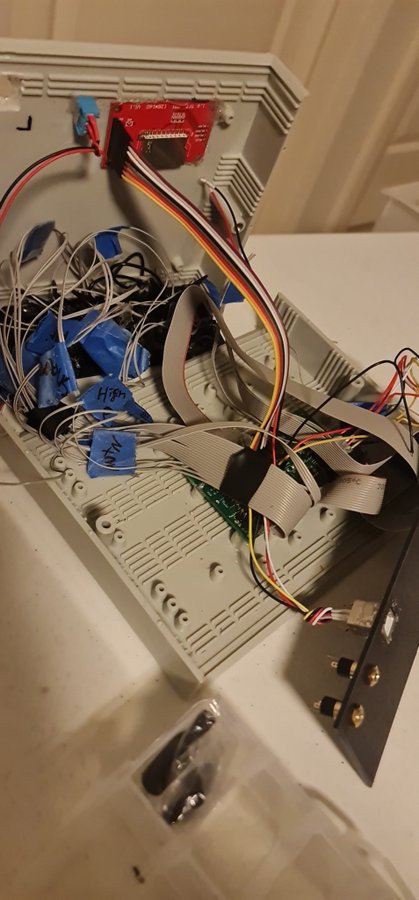

메가드럼 프로젝트 삽질은 멈추지 않는다.

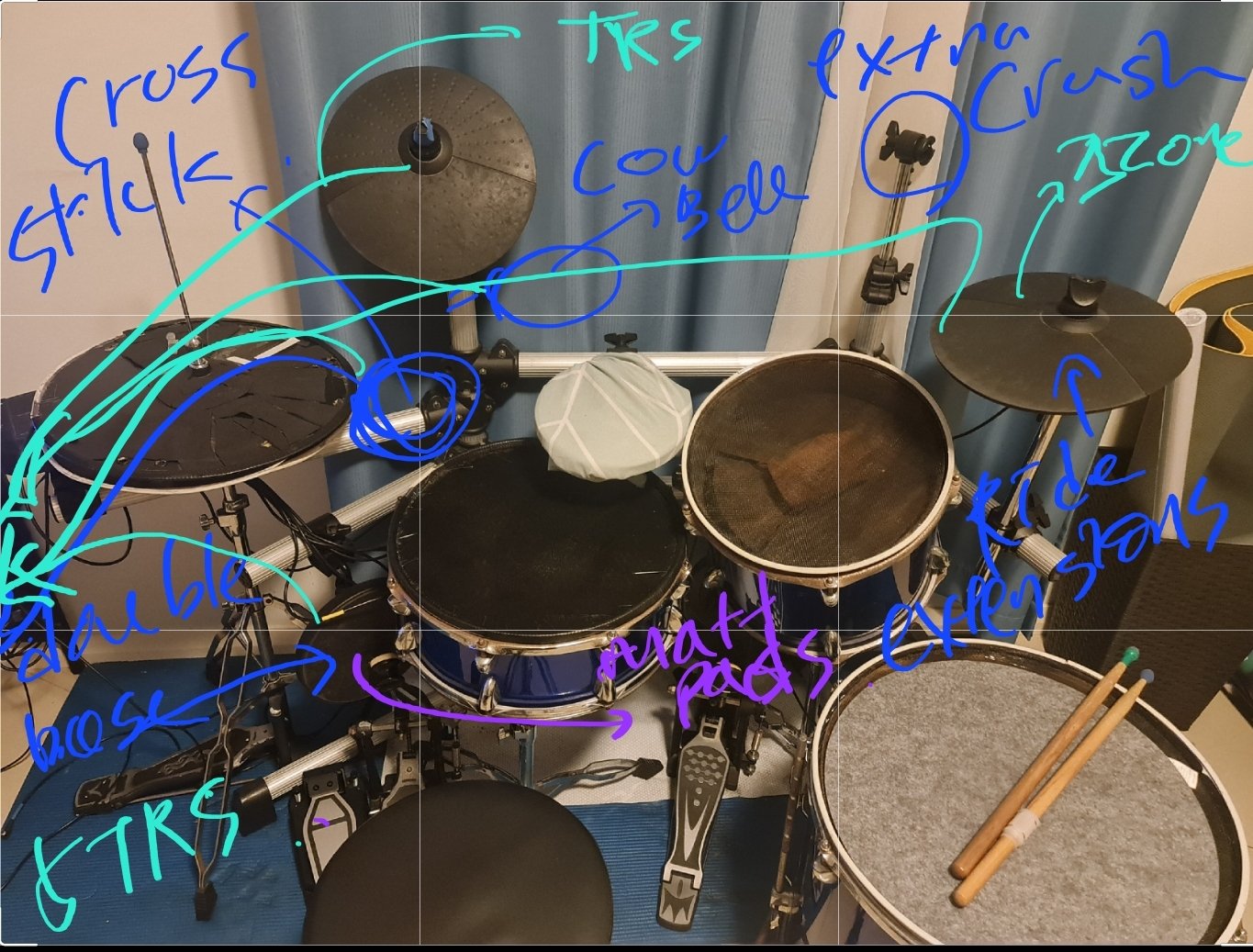

지금 이게 현재 내 프랑켄의 모습. 대부분의 드럼 파트가 다 일렉트리거로 변환되어있다. 랙톰과 플로어톰은 트리거 브레켓과 헤드에서 전달하는 표면장력의 스트로크-타격전달이 피에조로 잘 안 가는지 가끔은 미디트리거 전달이 안 될때가 있다.

AUX 케이블이 모자르기도 해서 기존 Medeli 402에 딸린 구형 드럼브레인을 Midi In-Out을 통해 연결하려고 했는데 안 되는거야. MIDI component가 아작났나? 헐 시발;;;; 경악하며 납땜질을 수십번을 붙였다 바꿨다, 회선을 다시 고정했다 했는데…

알고보니 MIDI Cable 기존에 있는게 MIDI through엔 특화가 안된 케이블이었다는 게 함정…(나의 낭비된 주말은 그럼…)

우여곡절 끝에 스위치 트리거 컴포넌트도 노가다로 회선을 고정시켜 고치고(불안불안 하지만…) 얼추 되는대로 케이블들을 연결해서 MIDI 송신을 테스팅하기로 했다.

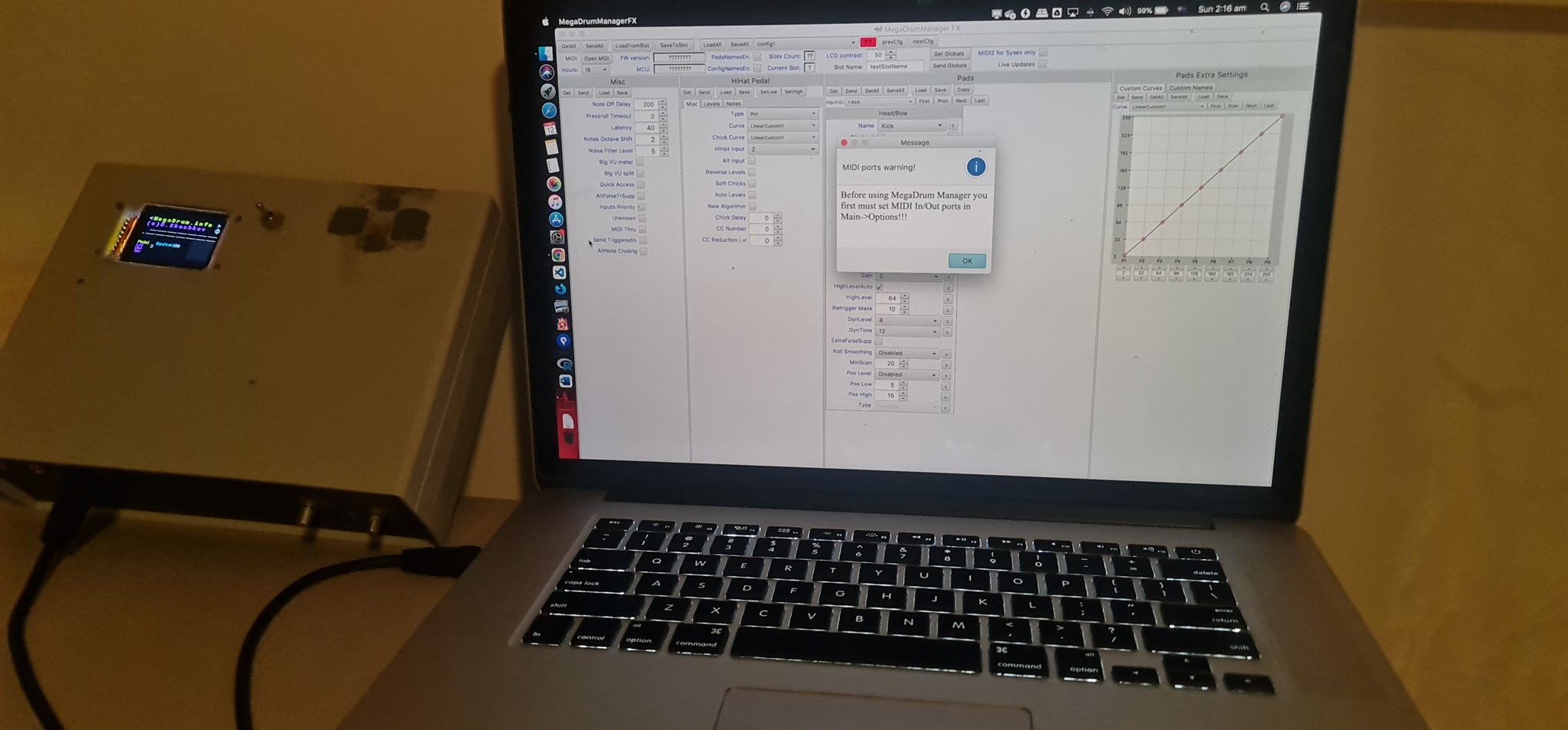

하지만 나는 몰랐지. 이 메가드럼 펌웨어도 허구헌날 버그가 터져버리고 뻑하면 Syntex signal 어쩌고 하면서 내가 설정한 MIDI 값 덮어씌우기도 안되고…어허이.

결론: 삽질 MUST GO ON.

설상가상 스네어드럼은 찢어지고

아니 내 말 좀 들어봐. 나는 정말 드럼을 살살 친다고요.

설상가상 심벌즈 트리거도 매번 삑사리나서 아예 싹 피에조를 갈아버림.

메가드럼 삽질 노가다를 펼친 진실.

더블 베이스드럼 트리거 셋업. 근데 더블 베이스 몇번 우다다다다 하다가 패드가 쌩으로 다 받침대에서 떨궈져 나가서 다시 보강작업해야함.

결국 스네어드럼도 다시 새로 꿰메고 덩달아 플로어톰도 이참에 메쉬해드로 바꿨다.

전에는 이랬던 플로어 톰이:

이렇게 바뀌었다.

일단 열받으니까 드럼을 치자.

Clone Hero와 DTX Mania를 플레이하며 이쯤되면 저 둘을 그냥 드럼차트 읽는 에뮬레이터로 쓰고 있는 나는 어느 시점부터 드럼모듈의 트리거가 영 끊겨지고 신호가 불규칙해져 가는게 이상하다 생각했다.

더블베이스도 달고 싶었고 심벌도 여러게 달고 싶었는데. 일단 하이햇 컨트롤러도 고쳐야 했고 추가로 심벌 확장을 하려니까 자꾸 신호 전달이 들쭉날쭉 이상하게 되는 것이다.

여러번 몇번이고 뜯어봤지만 신통치 않았다. 납땜이 어디 잘못된건가 싶어 메가드럼 케이스를 다시 열고 뜯고 재조립하고 다시 싹다 납땜해봐도 결과는 그대로였다.

특히 하이햇 신호가 너무 들쭉날쭉해서 도저히 설정을 제대로 맞출수가 없었다.

나중에 알고보니 그냥 하이햇 컨트롤러가 연결되었던 오디오잭이 시원찮아서 전압-저항 오버로드가 일어나고 있더라. 아 진짜 딥빡ㅡㅡ

나는 절대로 전자공학으로 밥 벌어 먹고 살진 못할 것이다. 홧병나서.

파괴신이 다시 돌아왔는가?

한때 가시손이라고 불리던 건들면 족족 뭘 파괴하던 나…한동안 잠잠하다했더니..

야물차게 부러진 드럼스틱.

이 드럼이란 놈에 미쳐서 시작된 내 삽질의 역사는 가속이 붙었다. 하지만 세상만사 내 맘대로 될 리가 있나. 설상가상으로 내 피똥 싸며 만들었던 자작 전자드럼(MegaDrum 기반)마저 뭔가 맛이 가기 시작하더라.

특히 2023년 하반기 이사 다니며 드럼을 옮기다 드럼셋의 파트 일부도 부셔먹고 이동중에 뭔 문제라도 난건지 메가드럼 메인 모듈도 탈이 나기 시작했다.

그 지랄 맞은 드럼은 왜 매번 수리하고 고치고 수리하고 고치고… 수리하고 고치다 시발 시간 다 가겠네. 이젠 더 안 할래… 이런 개같은… 대충 그루브만 후다닥 잘 치면 되지 어느 세월에 다 수리하고 자빠졌냐고. 걍 돈 벌어서 롤랜드 하이햇이나 야마하 하이햇 중고로 셋팅만 따로 사던가 해야지…

라고 했다가 가격을 조회할때마다 다시 수리를 하기 시작한다. 와. 롤랜드 중고 모듈이 무슨 내 차 값의 세배냐고 (당시 Appx. $5000)

그렇게나 생전 안 해보던 드럼 브레인을 만들기 시작했다. 결국 우여곡절을 겪어 꾸역꾸역 겨우 완성한 것이 이때 완성을 아마 한 게 2023년 중반기일 거다.

정말 그때 해냈다는 효능감은 이루 말할 수가 없었다. 메가 드럼을 만들면서 알게 된 것이 있다면, 메가 드럼은 순수한 미디 컨트롤러이기 때문에, 트리거가 제대로 되는지 청각적인, 물리적인 트리거 시험을 하려면, 디지털 오디오 워크스테이션(DAW)에 대해서도 알아야 한다는 것이다.

처음에는 GarageBand로 대충 테스트를 해봤었다. GarageBand로 테스트를 해보다가, 점점 미디 컨트롤 신호라던가 여러 기타 사운드 셋업을 서로 튜닝하면서 하다 보니, Ableton Live로 옮겨갔다.

Ableton Live에 있는 다양한 프로그램 툴을 익히는 데도 꽤나 시간이 걸렸다.

모든 것이 다 생소하다. 그러다가 VST(Virtual Studio Technology)라는 것을 알게 되었고,

VST 툴에서 이것저것 건드려보면서, 미디 맵핑이라는 것을 알게 되었다.

미디 맵핑을 하다 보니, 미디 맵핑 시그널링에서 자꾸 신호가 끊기는 문제라던가,

그 신호가 없어지는 문제라던가, 이런 문제가 자꾸 발생하는 경우가 생겼다.

그 문제 발생을 없애기 위해서, 어떤 미디 문제가 있는지 알아보기 위해, 좀 더 구체적인 미디 툴에 대한 이해를 익혀야 했다.

그러다 보니 알게 된 것이, 미디 시그널링으로 이것을 어떻게 설정하는지, 오디오 엔지니어링에 가까운 프로듀싱 기술로 익히게 되었다는 것이다.

그럼에도 불구하고 참 꾸준하게 2023년 내내 드럼을 꾸준하게 쳤다. 여러 시끄러운 일들로 머리가 복잡했지만 한가지를 꾸준하게 하고 그 데일리 로그가 피드에 꾸준히 쌓인다는 건 생각보다 금방 무너지기 쉬운 내 자존감을 조각조각 이어붙이는데 많은 도움을 주었다.

하지만 그럼에도 드럼과 DDR 기기 자체가 워낙 잘 손상도 파손도 많이 되다보니 이걸 수리를 하는데 진이 점점 빠지기 시작했다. 같은 범위에서 계속 멤도는 느낌도 있고 이걸 계속해서 뭐하나 싶은 현타가 점점 왔다.

그래서 수리를 접었다. 그말인 즉 날마다 진행하던 드럼 연주도 그만 뒀다는 이야기다.

그 뒤로 내 정신건강은 상당히 많이 안 좋아졌지만 그것은 다른 포스팅에서 이야기를 해야겠다. 매일 DDR과 드럼을 치는 루틴은 내 정신/신체 건강 면에서 많은 긍정적인 생존 보조제였다는 정도만 말하기로 하자.

드럼을 안 치는 (못 치는) 상황에서 그럼 무얼 할 수 있을까.

드럼 분석을 해보자

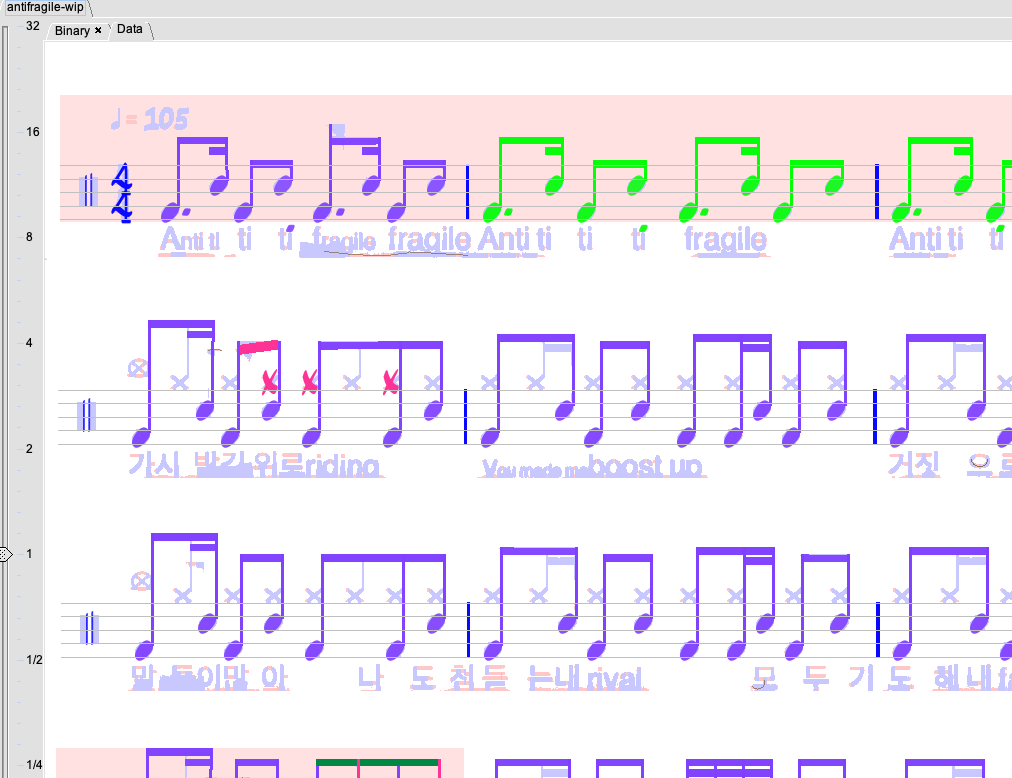

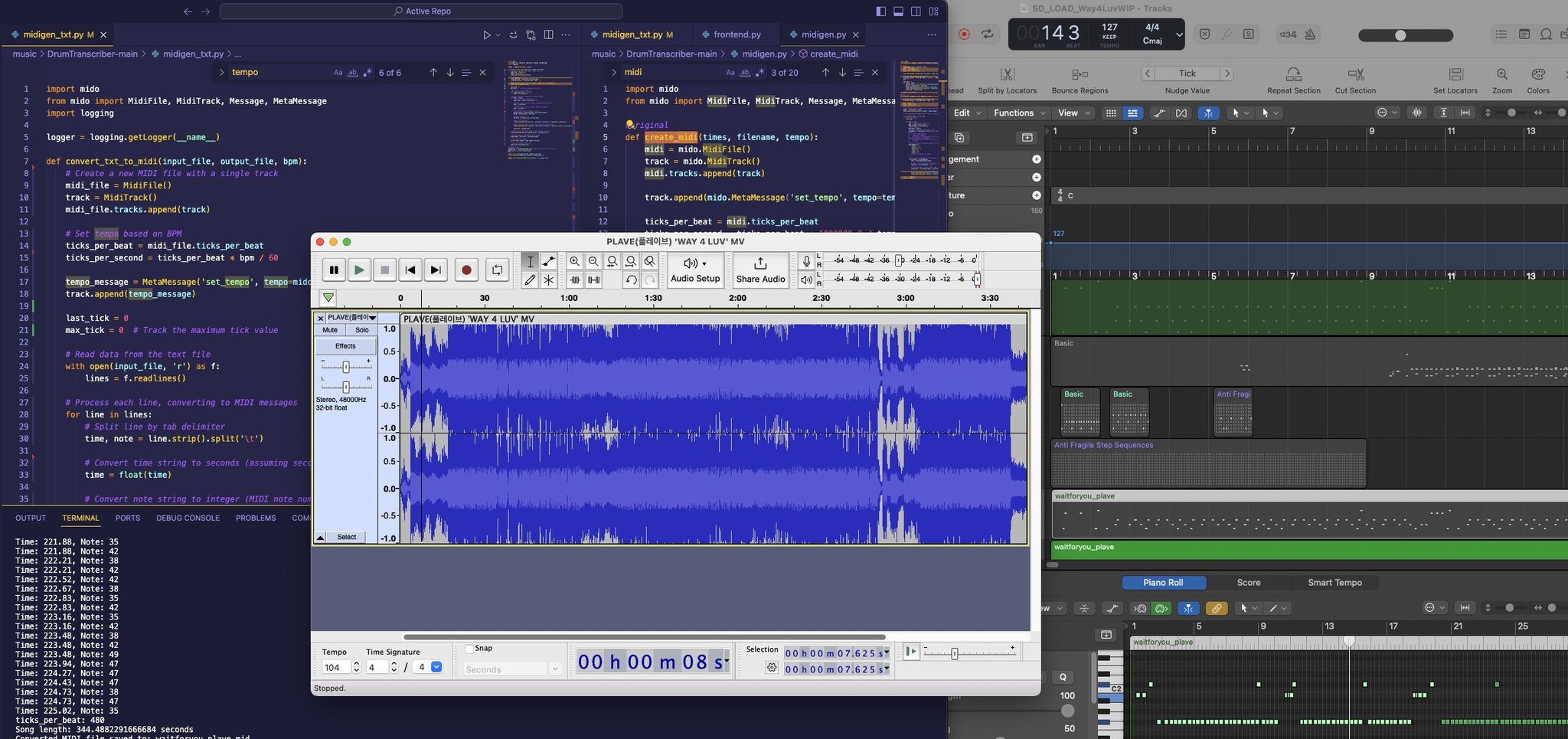

좀 더 옆길로 새자면, 이때 익힌 기술로, 문득 드럼 차트를 만들 수 있지 않을까 하는 생각에,

‘Clone Hero’라는 드럼 게임을 위한 차트를 한번 만들어 보자고 자신했다.

Superior drummer vst에서 음향 분석. 킥 드럼과 스네어 드럼을 분석하려고 하였다.

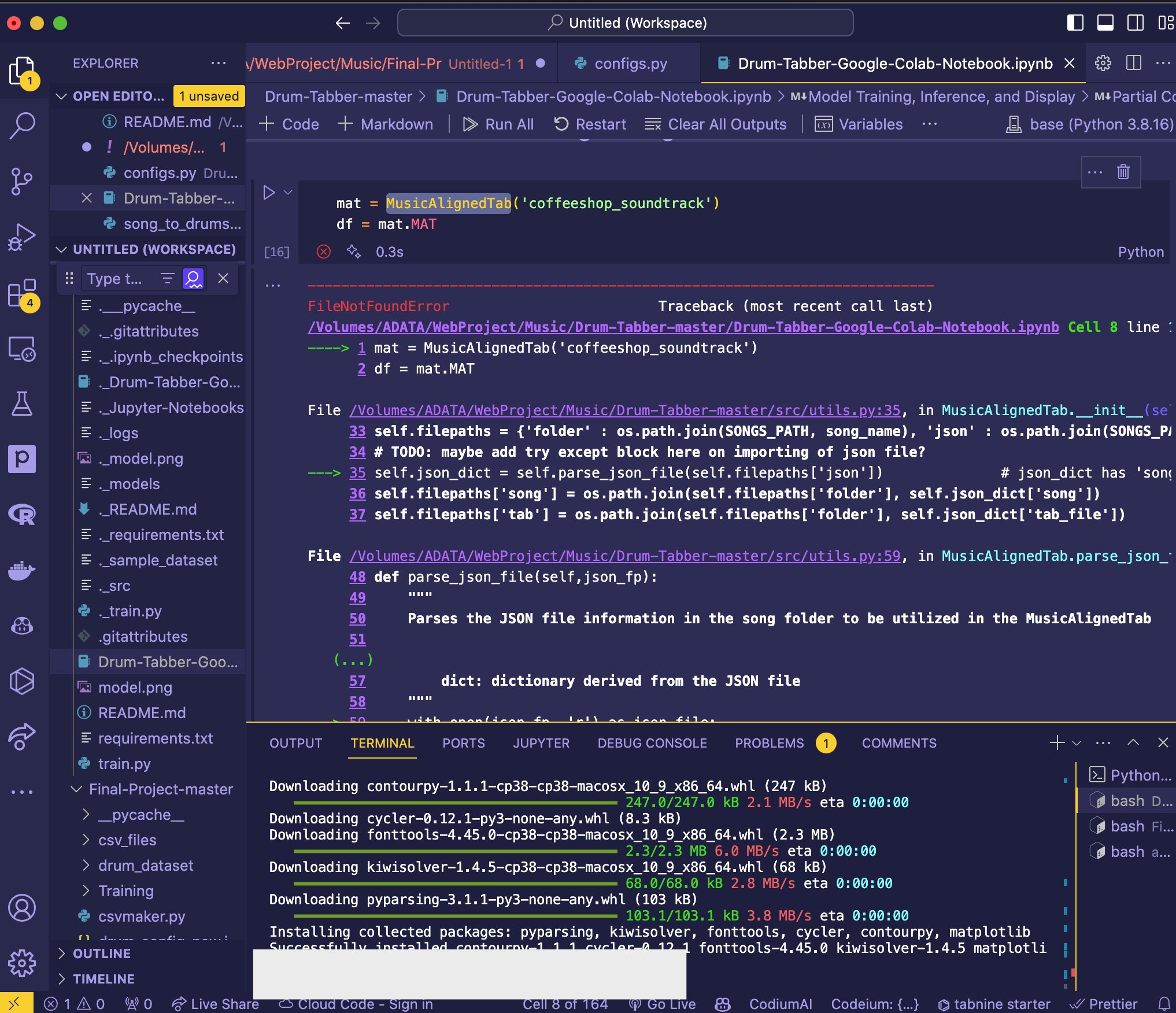

이 과정이 너무 지난해서 이것 저것 오디오 분석과 머신러닝에 대해 파봤다. 어차피 대학원에 복학도 한 마당에 머신러닝 기초 모델링도 해야하고 이걸 응용하는 일들도 해야할텐데 겸사겸사해서 말이다.

자동화의 신기루와 ‘인건비가 기계보다 싸다’는 진리

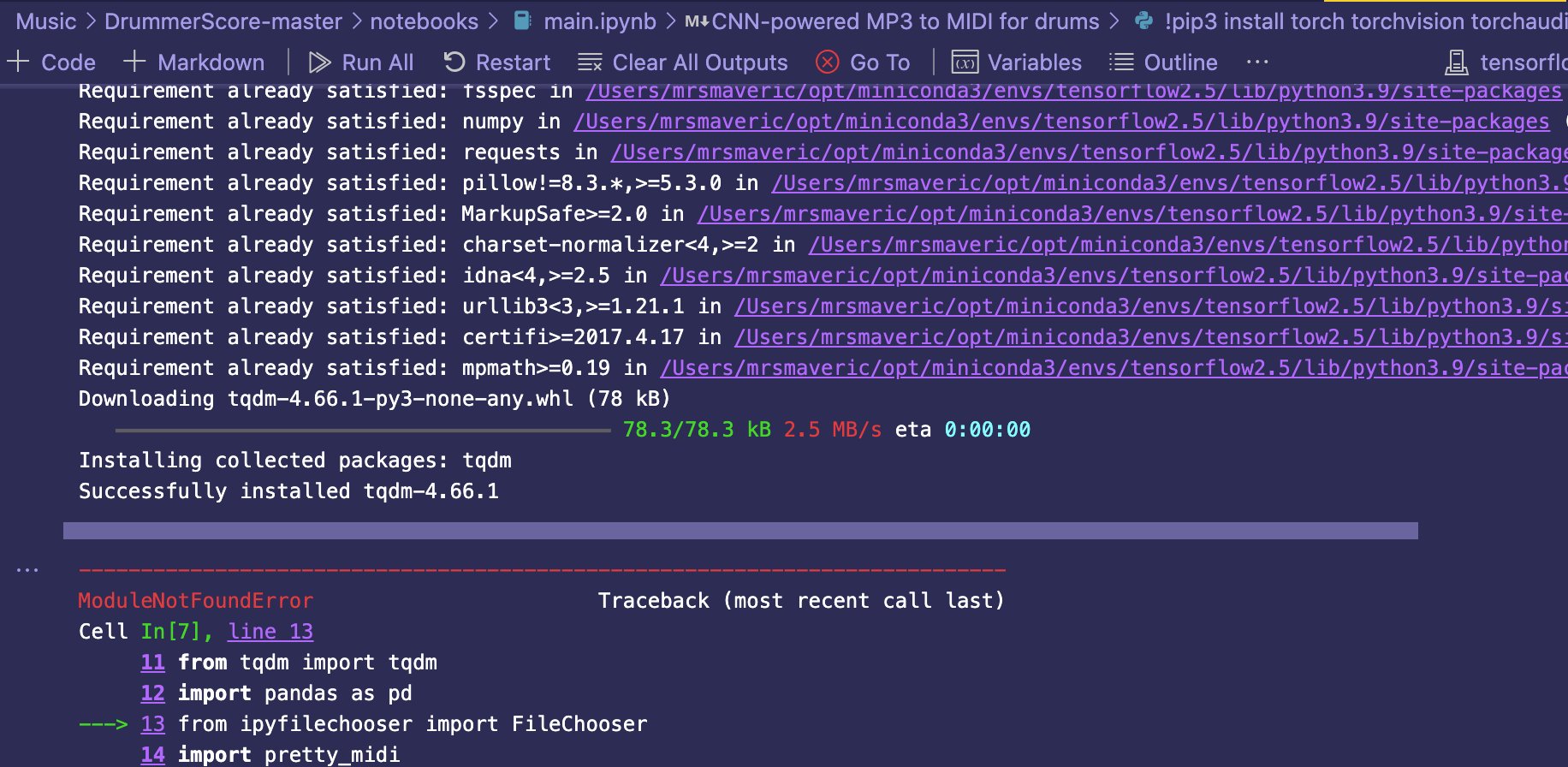

이 커스텀 차트 제작 여정은 시작부터 끝까지 순탄한 법이 없었다. 야심 차게 머신러닝 자동화를 꿈꿨지만, 현실의 벽(특히 파이썬 디펜던시와의 전쟁…)에 부딪혀 처참히 좌절했다. TuxGuitar, Logic Pro, Superior Drummer 같은 툴들과 씨름하고, 입으로 리듬을 맞춰보고, MIDI 파일을 뜯어고치고, 싱크를 맞추느라 Audacity 파형을 들여다보던 날들. 그게 2023년 11월부터 12월까지 한 삽질이다.

파이썬과 머신러닝, 그 달콤한 유혹과 씁쓸한 현실

이제는 하다하다 이미지에서 드럼악보를 추출하는 짓 까지 시도했었다. 다만 드럼악보를 읽는 건 좋은데 이걸 탭이나 드럼 미디로 출력하는 걸 못했다. 지금 보니까 왠지 다시 시도하면 이룰 거 같기도 한데…?

그래서, 드럼 소리 듣고 악보 뽑아내는 거? 당연히 실패했다. 뭐, 예상했던 결과 아니겠나. 하지만 이 ‘피와 눈물의 똥꼬쇼’가 아주 의미 없진 않았다는 게 그나마 위안이다.

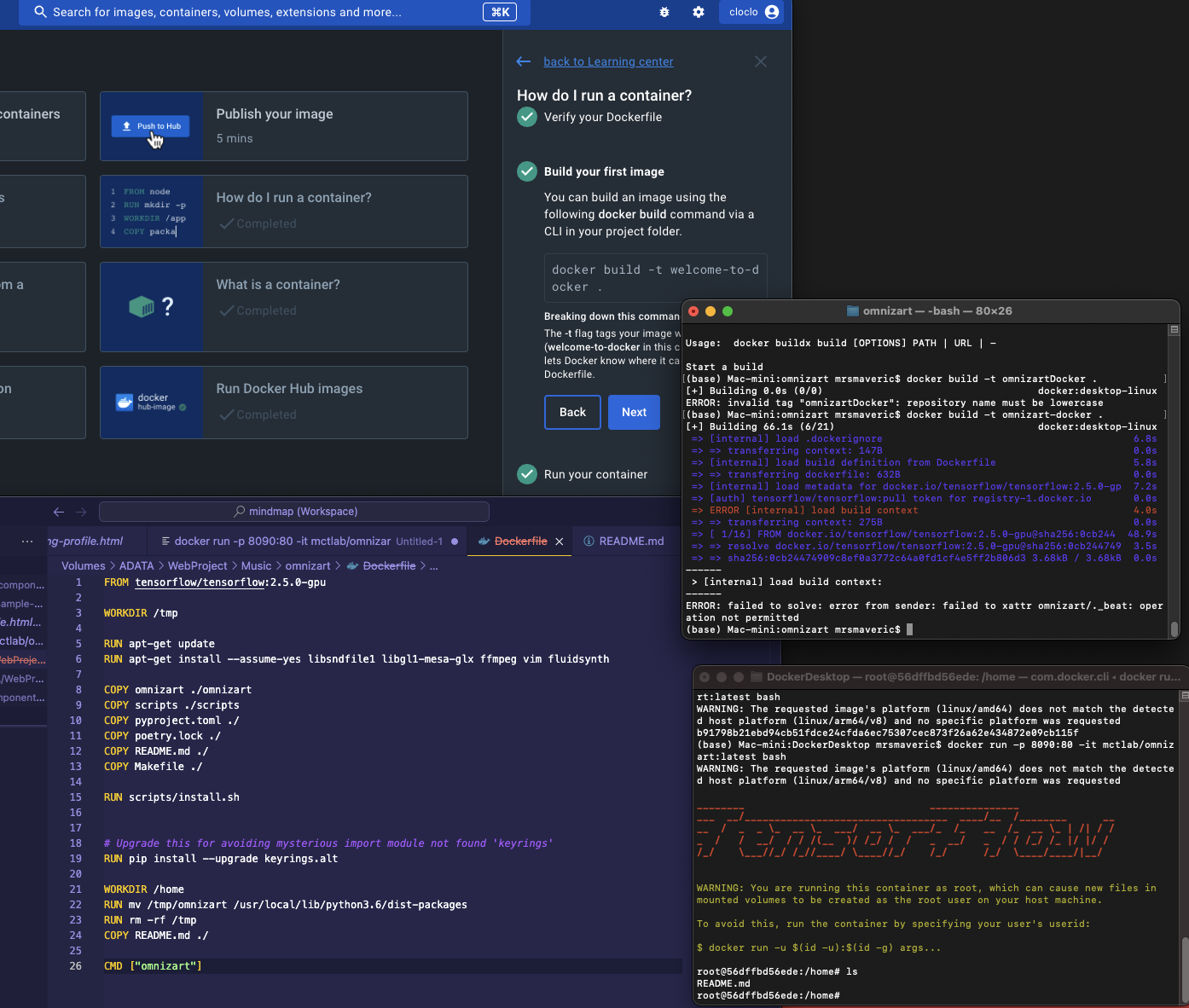

맥에선 뭘 할려고 해도 할 수가 없다. 드러워서 나참. 뭘 하려고 도전하면 디펜던시 이슈로 다 막힌다. CUDA에 의존하는 디펜던시가 너무 과하게 많다. 여러분도 알다싶이…맥은…(이하 생략)

파이썬 라이브러리들이랑 씨름하면서 의존성 문제 해결 능력만큼은 만렙 찍었으니까. 나중에 데이터 분석 수업에서 파이프라인 꼬였을 때, 남들 다 멘붕할 때 혼자 유유히 해결하는 나를 보며 ‘아, 그때 그 삽질이 이런 식으로 보답을…’ 하며 혼자 감격했더랬다. 물론, 아무도 알아주지 않는 나만의 감격이었지만. 알아주는 이 하나 없어도 혼자 삽질하고 혼자 깨닫고 혼자 성장하는 거…아, 눈물 좀 닦고.

AI? 그거 먹는 건가요? 기본기부터 다지시죠, 과거의 나님아.

자동화의 꿈이 산산조각 나니, 현실이 보였다. “이왕 이렇게 된 거, 그냥 내가 찍고 만다.” 어차피 미디 툴은 좀 만져봤겠다, Guitar Pro니 TuxGuitar니, DAW니 하는 것들은 눈 감고도… 는 좀 오버고, 눈 뜨고는 대충 다뤘으니까. 이때부터 슬슬 깨달음이 왔다. ChatGPT가 됐든 Claude의 Sonnet이 됐든, Google의 Gemini가 되었든 말이다.

음원 분석 서비스랑 차트 해석 프로그램…? 그거 엄청나게 홍보하는 유튜버들…실제로 자기 작업에 써보긴 한 걸까? 출력된 생성물의 품질이 하나도 쓸만한 게 없던데?

AI가 모든 걸 해결해 줄 거라는 건 순진한 착각이었다는 걸.

기본 툴 다루는 실력도 없으면서 AI 타령하는 건, 뭐랄까, 구구단도 못 외우면서 미적분 문제 풀겠다고 덤비는 꼴이랄까.

결국 내가 다 알아야 하는 거다. 각 프로그램이 어떻게 돌아가는지, 어떤 원리로 만들어졌는지. 이런 밑바탕 없이 GPT한테 물어봤자, 걔가 뭘 알겠나.

아무튼 핵심은 그거다. 내가 모르면 뭐 어떤 전문 신기술의 첨단 학습모델이 답변을 해줘도 어차피 그 답변들을 검증할 안목과 지식이 없으면 다 소용없으며 그 중 어느 정보가 참된 가치를 가지는지 분별도 못하고 결국 시간을 아끼는 게 아니라 더 쓰게 된다는 것을.

Guitar Pro와의 첫 만남, 그리고 탭 악보 노가다의 세계

그래서 Guitar Pro부터 다시 파고들었다. Songsterr에서 악보 뒤지고, 유튜브 커버 영상 보면서 사람들 건 어떻게 생겨먹었나 구경하고. Guitar Pro, 이것도 생각보다 만만치 않더라. 이리저리 만져보면서 ‘아, 인간들은 이렇게 한 땀 한 땀 탭 악보를 만드는구나’하는, 뭐 그런 장인정신 비슷한 걸 느꼈다면 과장이고, 그냥 ‘이 노가다를 왜 하고 있지?’ 싶었다.

그렇게 내 당시 최애곡이었던 <더 퍼스트 슬램덩크> 오프닝이랑 10-FEET의 “Die Young, Die Fast”를 클론히어로 차트로 만들어보겠다는, 지금 생각하면 또 다른 삽질의 시작을 알리는 목표를 세웠다. 그때의 나는 몰랐겠지. 그게 또 다른 ‘피와 눈물의 똥꼬쇼’의 서막이 될 줄은.

맥 유저의 절규, “왜 나만 갖고 그래!”

클론히어로 차트 만드는 거, 이것도 보통 일이 아니었다. 대부분의 커뮤니티 기반 프로그램들이 그렇듯, 윈도우 사용자 천국이다. 의존성 파일부터 시작해서 모든 게 윈도우 기준.

나는? 맥 유저다.

여기서 다들 “그냥 윈도우 쓰지?” 하겠지만, 그럴 수 없는 슬픈 이유가 있다.

윈도우, 그거 미디 장비 연결할 때마다 사람 속 터지게 하는 재주가 있다. 신호 오류, AUX 코드 오류… 맥에서는 상상도 못 할 일들이 비일비재하게 일어난다.

게다가 내가 쓰는 프로그램들은 또 기가 막히게 맥에 최적화된 게 많고. 한번 맥 생태계에 발 들이면, 그놈의 호환성 때문에 빠져나오기 힘들다. 이쯤 되면 그냥 운명이다 싶다. 사서 고생하는 운명.

가끔은 이런 생각도 한다. 혹시 내가 전생에 윈도우 개발팀에 무슨 원한이라도 샀던 건 아닐까. 그래서 이렇게 맥의 길을 걷게 된 건 아닐까 하고.

한 줄기 빛, 그리고 또 시작된 ‘내 멋대로 개조’

그래도 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다고, 어느 고마운 양덕이 기타 탭을 미디 파일로, 그걸 또 midi.js로 변환해서 차트 만드는 소스 코드를 깃허브에 공유해 놨더라. 이런 분들 덕분에 세상이 아직 살만한 거다.

물론, 그대로 쓰진 않았다. 나는 내가 직접 오디오 스플릿을 통해 분리한 과정에서 추출한 드럼탭을 차트로 변환을 하기에 일부 개정이 필요했다.

이걸 살짝 변형해서 제 입맛에 맞게 조금 더 확장해서 개조한 다음에 살짝 내 입맛에 맞게 뜯어고치고 기능을 덕지덕지 붙여서, 드디어 10-FEET의 “Die Young, Die Fast” 클론히어로 차트를 완성했다.

여기까지 왔다. 기타프로 드럼탭 악보 좀 만져봤고, 클론 히어로 차트까지 만들어봤다. 그럼 이제 뭘 해야겠나? 그렇다. 처음의 그 원대한 꿈, 드럼 악보 직접 짜보기. 물론, 파이썬으로 자동 생성하는 건 일찌감치 포기했지만, 이젠 내 손으로 직접 드럼 차트를 만들어 볼까 하는 생각이 들었다.

2024년 1월과 2월

Demucs와 Keras를 동원한 두 번째 머신러닝 시도는 분명 이전보다는 나았지만, 결국 ‘완전 자동화’라는 신기루는 잡을 수 없었다. 핵심은 여전히 인간의 귀와 손, 그리고 끈기였다.

여담이지만 오픈소스로 나온 Demucs를 내 사용환경과 프로세스에 맞게 수정하는 삽질을 하며 겨우 음원 분리에 성공했더니 몇개월 후 로직프로 업데이트로 stem split 기능이 나오더라. 이런 시부랄.

수작업으로 5-6시간이면 끝낼 드럼 탭을 자동화해보겠다고 며칠 밤낮으로 코드 디버깅만 하다가 시간만 날렸던 경험은, ‘역시 인건비가 기계보다 싸다’는 진리를 다시 한번 깨닫게 해주다.

계속 디버깅하며 사투를 벌인 이 실패한 음원-> 드럼차트 생성 프로젝트는 훗날 하반기 ‘데이터 마이닝과 통계역학’ 수업의 이미지 분석 분류 프로젝트의 삽질에 많은 도움이 되었다고 한다(…)

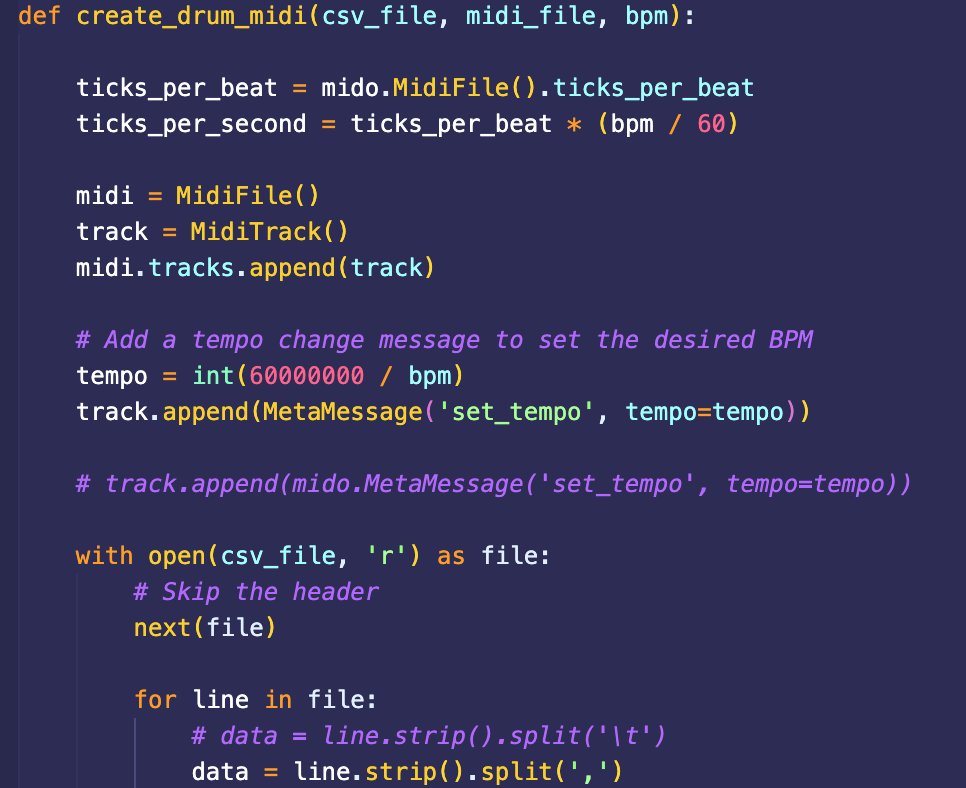

Prediction 까지는 어케저케 잘 되는 것 같았으나 이 예측 샘플을 내가 실사용에 쓸 수 있는 파일로 변환하는 것도 꽤나 일이었다.

어떻게든 삽질을 거듭해서 오디오 데이터를 CSV로 뽑아내고, 그걸 다시 MIDI로 변환하는 데까지는 성공했다. 근데 이번엔 BPM(Beats Per Minute) 이 말썽이었다. 원곡은 분명 108 BPM인데, 변환된 MIDI 파일은 로직에서 94 BPM으로 인식되는 황당한 상황. 이건 뭐, 박자 감각 없는 AI랑 블루스를 추는 것도 아니고. 템포가 제멋대로니 이걸 어디다 써먹겠는가? 싱크를 맞추려면 결국 또 수작업으로 템포를 강제로 늘리거나, 노트 위치를 하나하나 옮겨야 했다. 자동화하려다 오히려 일을 더 만든 셈이다. 배보다 배꼽이 더 커졌다.

결국 또다시 깊은 현타가 찾아왔다. 이 머신러닝 모델 돌리고, 파이썬 코드 디버깅하고, 라이브러리 버전 맞추느라 씨름할 시간에… 그냥 Logic Pro 켜고 내 귀로 직접 들으면서 한 땀 한 땀 찍는 게 훨씬 빠르고 정확했다. 진짜 ‘인건비가 기계보다 싸다’는 말이 뼈저리게 와닿는 순간이었다.

몇 시간, 아니 며칠을 쏟아부었는데 결과물이 저 모양이니… 자동화의 꿈은 멀고도 험하다는 것을 다시 한번 확인했다.

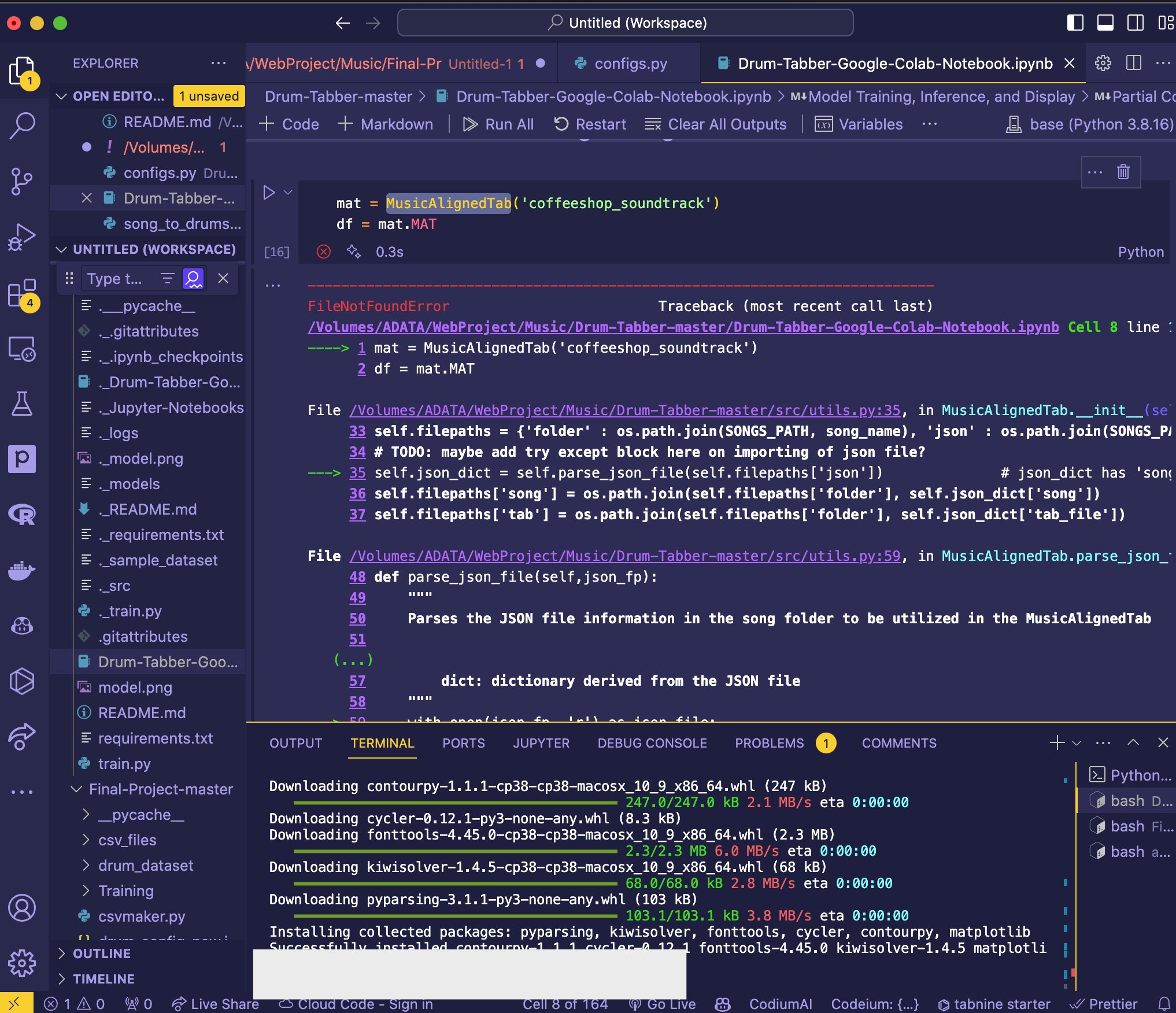

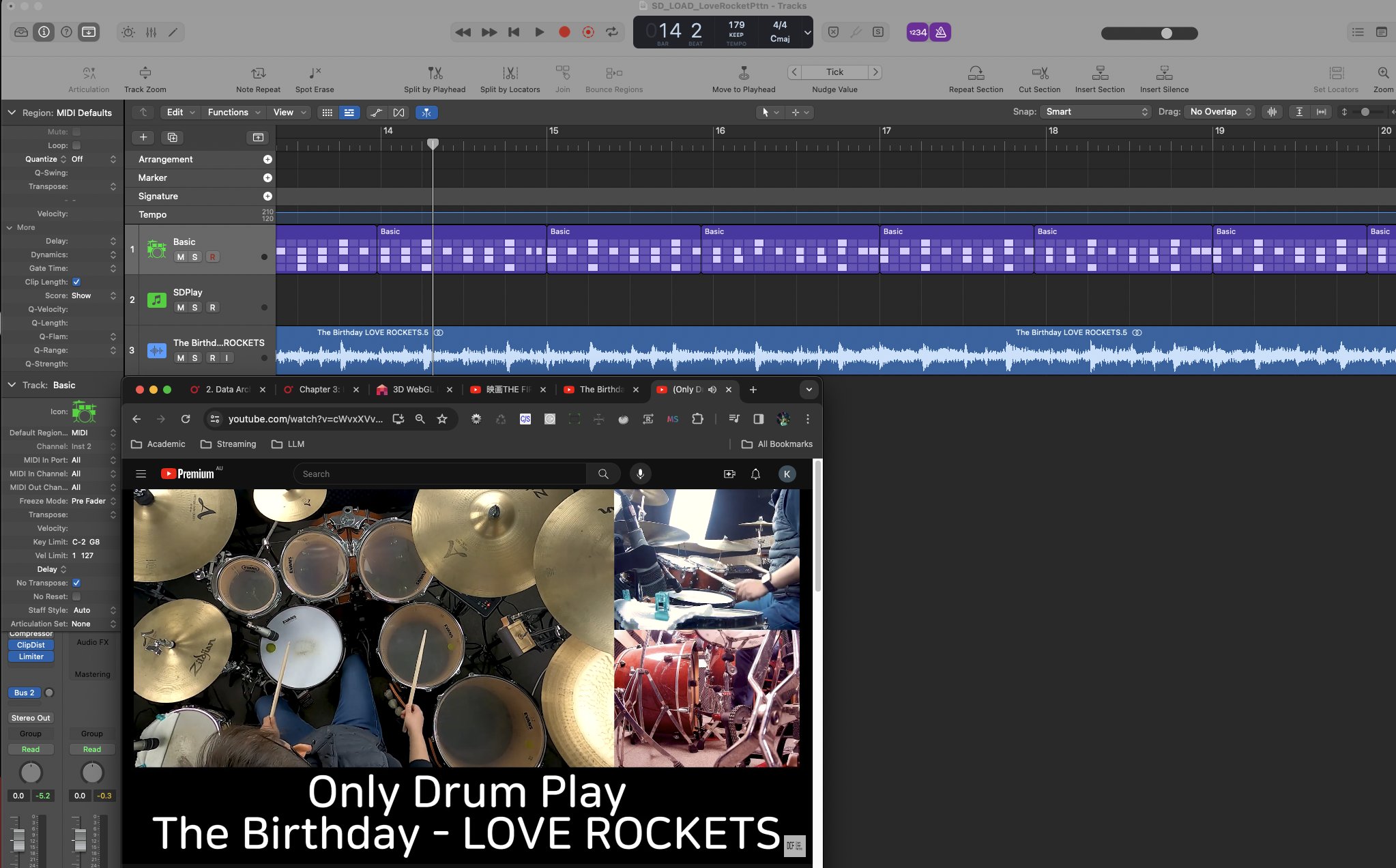

예상했겠지만, 다시 수작업 노가다의 길로 돌아갔다. Logic Pro를 켜고, 귀를 혹사시키며 드럼 비트를 찍기 시작했다. Love Rocket 드럼 커스텀 차트, 결국 그렇게 완성했다. 자동화의 꿈은 잠시 접어두고, 가장 원시적이지만 확실한 방법으로 말이다.

이렇게 계속 변환과 수정, 오차 교정, 타이밍 교정을 하다보니 진이 빠지기 시작했다. 특히 드럼은 한 타이밍의 오차도 금방 티가 나는 아주 민감한 리듬 파트이다. 드럼 채보를 위해 비트를 집중해서 듣다보면 이게 더욱 티가 잘난다…라고 말하니까 대부분 지인들이 ‘보통 그렇게까지 음악을 비트를 재가면서 듣지 않는다’라고 말해서 충격먹었다.

난 평생을 이렇게 살아왔는데…베이스라인과 드럼 비트를 머리속에서 그래프로 그리지 않…는다구요?

처음엔 로직(Logic Pro) 같은 DAW에서 시퀀서를 찍어보는 것부터 시작했다. 뭐, 화면 보고 클릭 몇 번 하면 뚝딱 만들어질 줄 알았지. 개뿔. 로직에서 공들여 찍은 미디 시퀀스가 다른 DAW나 차트 변환기에서는 제대로 읽히지 않는 기현상이 발생했다. 특히 퍼커션 채널이 문제였는데, 마치 내가 한국어로 쓴 연애편지를 영어권 친구에게 보냈더니 스팸 처리되는 꼴이었다. 온갖 설정을 건드리고, 미디 변환 라이브러리(Midi.js 같은 거)를 써봐도 결과는 시궁창이었다.

다 때려쳐 시발…걍 손으로 찍는다. 직접, 한땀, 한땀

179BPM 185절음까지 있는 러브로켓… 겨우 81절까지 드럼맵 찍었다는 소식에 현타가 세게 왔다. 개노가다도 이런 개노가다가 없지.

결국 어찌어찌 삽질 끝에 특정 게임(Clone Hero 같은 리듬 게임)에서 읽을 수 있는 차트 파일로 변환하는 데 성공하긴 했다. 근데 그 과정에서 소모된 시간과 정신력을 생각하면… 그냥 사서 고생한 거 아닐까 하는 현타도 들었다. 하지만 이 과정이 있었기 때문에 다음의 이미지-사운드 분석 알고리즘을 빌드할 때 이런 저런 에러가 터져도 조금 더 잘 해결할 수 있는게 그나마 능력치 레벨업을 느낄 수 있는 구석이랄까.

이 짓을 시작하기 훨씬 전인 22년 2월에는 전자 드럼 앞에 앉아 박자 연습이나 하고 있었는데…지금의 내 모습을 보니 참…어쩌다가 이렇게 된걸까. 고작 2년 사이에.

끝없는 삽질과 생존본능의 아이러니

그 와중에도 구직 시장에 나가야 한다는 불안감이 스멀스멀 피어올랐다. 웃기는 짬뽕 아닌가? 한 손으로는 미친 듯이 드럼 스틱을 휘두르면서, 다른 한 손으로는 이력서를 만지작거리는 꼴이라니. 게다가 2024. 7월에는 드럼 머신 자체에 문제가 생겨서 거의 모든 시도가 중단되는 사태가 벌어졌다. 마치 잘 달리던 자동차 엔진이 갑자기 퍼져버린 느낌이랄까.

수리하거나 새로 사야 하는데, 그럴 시간도, 돈도, 솔직히 말해 의지도 바닥나고 있었다. 2024년 8월과 9월에도 계속 드럼 고치는 걸 시도했지만, 계속 실패했다. 이때도 드럼 고쳐야 하는데 제대로 안 고쳐지는 것에 화가 난 듯 하다.

결국 WebGL 쉐이더에서 시작된 나의 기술 탐방기는 MIDI 시퀀싱, 드럼 연주, 팬아트 갤러리 제작을 거쳐 머신러닝 오디오 분석이라는 또 다른 삽질의 늪에 빠져 허우적대는 중이다. 이게 다 내가 ‘내 것’을 만들고 싶다는 욕심, 그리고 그 과정에서 끊임없이 마주치는 기술적 한계와 나의 ‘덕심’이 뒤섞여 만들어낸 혼돈의 결과물.

그래서 지금 뭘 하고 있냐고? 여전히 모니터 앞에서 머리 쥐어뜯으며 코드랑 씨름하고 있다. 가끔은 내가 뭘 위해 이 짓을 하고 있나 싶기도 하지만, 또 막상 내가 좋아하는 것들을 내 손으로 직접 구현해냈을 때의 그 희열을 잊지 못해 이 짓을 계속하는 거겠지. 뭐, 어쩌겠나. 이게 나인 것을.

드러나는 진실: 취미활동 선택의 모든 것은 생존본능에서부터

가장 어이없는 깨달음은 2025년 3월에 찾아왔다. 노래, 춤, 드럼, 박자에 맞춰 뜀박질하고 요가할 때 자주 듣는 말들.

죽고싶을 때 이겨내려고 한 내 모든 루틴들(노래부르기, 춤추기, 새벽 야밤에 2키로 전력질주하기)이 알고 보니 신경다양성 환우들의 antidote stimming 행동 전략이라는 의학 저널들을 발견했을 때…

이쯤 되면 내 흥미나 취미들이 알고 보니 생존본능이었나 현타 개쎄게 왔다. 내가 드럼에 집착하고 드럼을 계속 치려고 했던 게, 어쩌면 내 크로닉 이슈를 관리하기 위한 처절한 몸부림이었던 거다.

결국 이 지리멸렬한 과정 끝에 얻어낸 해결책은 그저 끈기 있는 수작업과 함께 내가 왜 이 짓을 하는지에 대한 어설픈 자기 합리화였다. 드럼 채보 자동화의 꿈은 산산조각 났지만, 덕분에 ‘인건비가 기계보다 싸다’는 냉혹한 현실을 다시금 깨달았다.

그리고 무엇보다, 이 모든 삽질이 결국 스스로의 ‘오타쿠’적 기질과 예측 불가한 운명, 그리고 덤으로 얻어낸 생존본능에서 비롯되었음을 인정하게 되었다는 거다. 피와 눈물의 똥꼬쇼는 계속될 것이다.

이왕 이렇게 된 거, 이 짓을 통해 뭘 더 얻어낼 수 있을지 지켜볼 일이다.

연관 아티클

2022-08-14-hallyucon-astro-kai-oh-my-girl-soldiering-megadrum

2022-08-15-Megadrum-soldiering-battle

2022-08-16-website-drumming-update-16.08.22

2023-07-16-my-drumming-journey-2023-jan-to-2023-April-kr